Settima puntata della rubrica “Quindicina Internazionale“. A fondo pagina le puntate precedenti.

di Gabriele Natalizia*

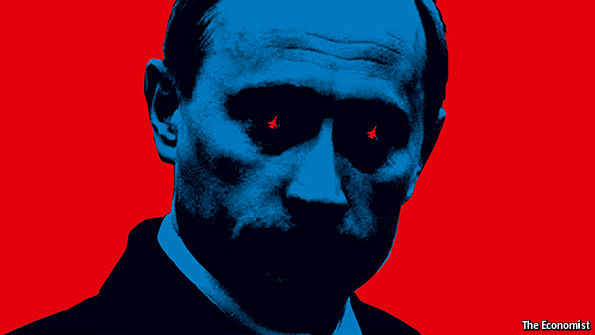

È in corso una “nuova” Guerra fredda? La domanda circola sempre più incessantemente negli ambienti politico-diplomatici e nel dibattito accademico. Una tendenza confermata dalla pubblicazione di volumi come The New Cold War di Edward Lucas (2014) o Return to Cold War di Robert Legvold (2016) e dei recenti numeri di Foreign Affairs e The Economist, rispettivamente intitolati Putin’s Russia Down But Not Out (3/2016) e Putinism (Oct 22nd 2016). Il dibattito, peraltro, ha ormai generato un effetto spill over. È uscito dai circuiti ristretti degli specialisti della materia, occupando spazi importanti anche sui mass media, tanto da divenire un fenomeno percepito dall’opinione pubblica mondiale.

Il ricorso alle categorie del passato, tuttavia, rischia di impedire l’effettiva comprensione delle dinamiche del presente e conferma la lentezza della lingua e della cultura a rispondere agli stimoli provenienti dalla realtà. Il concetto di “nuova” Guerra fredda, infatti, se da un lato coglie alcuni elementi di continuità tra il sistema bipolare e l’assetto internazionale contemporaneo, dall’altro lascia in un cono d’ombra alcune – rilevanti – discontinuità tra le due fasi storiche.

Tra gli elementi di continuità, alcuni sembrano particolarmente significativi. Il primo rappresenta la condicio sine qua non dell’intero dibattito. A differenza degli anni Novanta e, anche se in misura minore, degli anni Duemila, attualmente l’esistenza di una sfida al potere degli Stati Uniti sembra un dato oggettivo e non un esercizio intellettuale o un wishful thinking. Il cambio di passo è stato ufficializzato direttamente da Vladimir Putin alla conferenza sulla sicurezza di Monaco del 2007, quando il presidente russo parlò di un’incompatibilità tra il primato globale americano e l’idea di democrazia e delle disfunzioni del sistema unipolare. A partire dalla Guerra russo-georgiana del 2008, alle parole sembrano essere seguiti i fatti secondo un climax ascendente.

Un secondo elemento di continuità è il fatto che il confronto tra Stati Uniti e Russia non si svolge solo nella dimensione politico-strategica e attraverso gli strumenti dell’hard power ma, come avvenuto durante la Guerra fredda, anche nella dimensione delle idee. Se dal triennio 1989-1991 era scaturita la teoria della fine della storia, che parlava anzitutto del tramonto dei modelli politici antagonisti a quello liberal-democratico e postulava l’esaurimento del soft power di quegli attori che avrebbero comunque continuato a riempire le cronache dei giornali con la loro opposizione all’Occidente, la Russia di Putin ha posto la parola fine sulla validità di queste previsioni. Mosca, infatti, ha sviluppato un suo originale assetto politico e affinato nuovi strumenti per competere con gli Stati Uniti nella battaglia per “le menti e i cuori”. La cosiddetta “democrazia sovrana” è un mix tra fragili vincoli al potere esecutivo, elezioni formalmente libere, libertà economica limitata e uno spiccato nazionalismo. Questa ha contribuito alla stabilizzazione del Paese e al superamento delle crisi economiche degli anni Novanta, diventando oggetto di emulazione negli Stati post-sovietici. La classe dirigente putiniana, inoltre, si è dotata di un nuovo potere di “persuasione”, meglio noto sotto l’etichetta di Russkiy Mir (“mondo russo”, ma anche “pace russa”). Secondo questa formula, Mosca non solo si propone quale garante dei diritti delle popolazioni russe e russofone che vivono al di fuori dei confini nazionali ma, nell’ambito di un sistema di appartenenze fondato su cerchi concentrici, rivendica tale ruolo anche nei confronti dei popoli cristiano-ortodossi, dei cristiani d’Oriente, nonché dei cosiddetti “compatrioti”, ossia quanti avvertono un legame spirituale e culturale con la Russia.

Infine, un ultimo elemento di continuità è il duplice livello su cui prende forma la competizione tra Washinton e Mosca. Non riguarda, infatti, la sola sfera internazionale e i rapporti interstatali, ma all’interno degli Stati “in bilico” insiste sulla tipologia di regime per cui optare. L’allineamento con gli Stati Uniti e i Paesi NATO si sovrappone con la scelta – o, quanto meno, con il tentativo – di adottare istituzioni e procedure tipiche della liberal-democrazia (Paesi dell’Europa dell’Est che hanno aderito alla NATO, Ucraina, Georgia, Moldova), mentre l’allineamento alla Russia corrisponde allo sviluppo di un sistema di gestione del potere simile alla “democrazia sovrana” o allo scivolamento verso un autoritarismo compiuto (Bielorussia, Armenia e alcuni Paesi dell’Asia centrale). Solo l’Azerbaigian e il Turkmenistan sfuggono a tale lettura per la neutralità politica che cercano di mantenere e i rapporti con altri attori forti dell’area (Turchia e Iran) che subentrano nella loro equazione strategica.

Sebbene gli elementi di continuità siano rilevanti, quelli di discontinuità non sono da meno. Anzitutto, alcuni indicatori relativi alle differenti componenti del potere fanno apparire incommensurabili la dialettica Casa Bianca-Cremlino della Guerra fredda e quella odierna. Ancora negli anni Ottanta le due superpotenze avevano un coefficiente di potenza militare pressoché equivalente e si trovavano al centro di due sistemi economici altrettanto ampi. Nel 2015, invece, gli Stati Uniti hanno sostenuto il 36% della spesa militare globale mentre la Russia il 4% (anche se la Russia spende di più in proporzione al suo PIL, fonte: SIPRI) e, similmente, i primi nel 2014 hanno prodotto il 18% del PIL mondiale contro il 3% della seconda (fonte: World Data Bank). Va ricordato, inoltre, che non solo la liberal-democrazia è l’unica formula politica a essere sopravvissuta alle tragedie del XX secolo, ma è anche l’unica che resta in grado di esercitare il suo fascino in ogni angolo del globo. Viceversa, la formula del Russkiy Mir è priva di quella carica universalista che aveva contraddistinto il comunismo. Anche nella dimensione del soft power, quindi, il raggio di azione della Russia odierna è molto più circoscritto rispetto a quello dell’Unione Sovietica. Se quest’ultima era una superpotenza e costituiva l’altro “polo” del sistema internazionale, la Federazione Russa è “solo” una grande potenza regionale.

La più immediata conseguenza della differente collocazione di Mosca nella gerarchia del potere internazionale nelle due fasi, è la differente ampiezza che intercorre tra il perimetro politico-strategico della Guerra fredda e quello attuale. Globale il primo, come indicato da un confronto che si realizzava dalla Corea fino al Cile contaminando qualsiasi dialettica tra forze politiche contrapposte praticamente in ogni Stato. Il secondo, al contrario, ha una portata molto più limitata. La sfida della Russia, d’altronde, agisce evidentemente solo in aree ad essa geograficamente o culturalmente prossime, come la “nuova Europa orientale” (Ucraina, Bielorussia e Moldova), il Caucaso meridionale (Armenia, Azerbaigian e Georgia) e i Balcani sud-occidentali (in particolare Bosnia Erzegovina, Macedonia, Montenegro e Serbia). Differente, invece, è il caso del Medio Oriente, dove il rilancio dell’influenza russa si realizza nell’ambito di una strategia attuata di concerto con l’Iran e i suoi alleati. Negli altri quadranti geopolitici, inoltre, Mosca non è un attore decisivo, né ha interessi vitali in gioco. Contrariamente all’immagine avanzata dalle teorie sulla globalizzazione, quindi, la vita politica internazionale sembra caratterizzata da logiche prevalentemente regionali piuttosto che globali, il cui vettore esclusivo di connessione è la capacità degli Stati Uniti di proiettare potenza in tutti i teatri. Tale condizione fa sì che le tensioni presenti fuori dallo Spazio post-sovietico, dai Balcani e, più di recente, dal Medio Oriente non si ricolleghino in alcun modo al confronto Washington-Mosca, né rendano verosimile lo scenario dello scoppio di nuova guerra mondiale, che era sempre stato all’orizzonte nel periodo bipolare.

Da questi primi due elementi di discontinuità, deriva l’odierna differenza tra le poste in gioco. Quella russa è solo una – anche se la più evidente e preoccupante – delle forme di contestazione all’unipolarismo americano. A differenza dell’URSS, l’obiettivo della Federazione Russa non è più l’instaurazione di un’egemonia globale, ma il ripristino del suo primato sui territori del cosiddetto “Estero Vicino”, il ritorno a una condizione di grande potenza che la faccia “pesare” nei quadranti a essa immediatamente limitrofi e la ridefinizione multipolare del sistema internazionale (o, meglio, tripolare: Stati Uniti, Russia, Cina).

In conclusione, nonostante la carica evocativo-simbolica suscitata dalle tensioni tra Washington e Mosca, il diretto coinvolgimento di quasi tutti i Paesi europei per via della loro membership alla NATO e la scomoda posizione geopolitica del nostro continente dovuta alla sua contiguità territoriale con la Russia, la percezione dello scontro in atto è più ampia della sua realtà effettiva. I rapporti tra le forze in campo, il perimetro dello politico-strategico della competizione e la sua posta in gioco restano – almeno per il momento – circoscritti. Non bisogna escludere, inoltre, che una volta esaurito il periodo della lame duck negli Stati Uniti e con l’ingresso alla Casa Bianca del nuovo presidente, la politica della Russia di Vladimir Putin non torni ad essere ispirata da maggiore prudenza e disponibilità alla cooperazione.

* Ricercatore Link Campus University, Centro Studi Geopolitica.info

Puntate precedenti:

0. | Lorenzo Ornaghi – Una sfida necessaria: riallacciare azione politica e azione culturale

- | Damiano Palano – La «guerra a pezzi» di un mondo in disordine

- | Riccardo Redaelli – Il processo di pace in Libia tra interessi particolari e bene comune

- | Simona Beretta – TTIP, allargare lo sguardo

- | Antonio Campati – Tempo scaduto. Dalla crisi nuove élite per l’Europa

- | Nicola Pedde – Non esiste un’alleanza politico-militare tra Russia e Iran, ma solo una convergenza temporanea e selettiva di interessi

- | Paolo Alli – La Russia di Putin alla luce delle elezioni georgiane