Introduzione: Il problema della legge.

È un dato di particolare interesse, che ciò su cui ci si confronta nelle discussioni politiche in Italia oggi all’ordine del giorno e nei più accesi dibattiti sulla natura del fondamentalismo islamico – altresì detto “islamismo fondamentalista” – sia, dopotutto, la stessa cosa. Ed è ancor più notevole il fatto che si tratta di una questione tanto più decisiva, quanto, però, più o meno inconsapevolmente ignorata. Voglio dire che, in qualche modo, l’origine concettuale e quindi il punto infuocato che accomuna alla radice il parlare di due problematiche così formalmente distinte è la natura della legge.

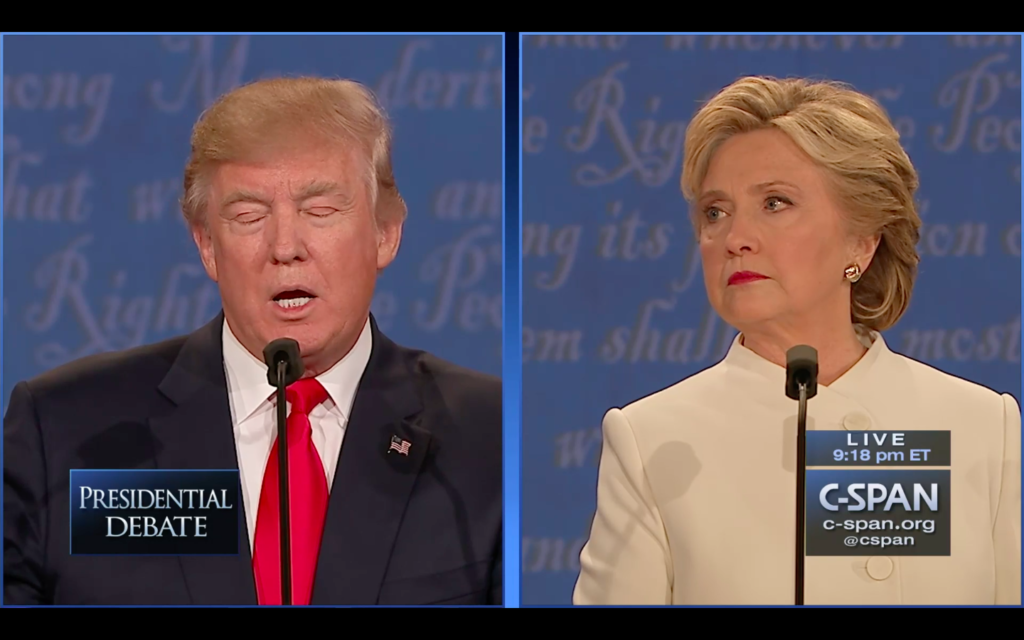

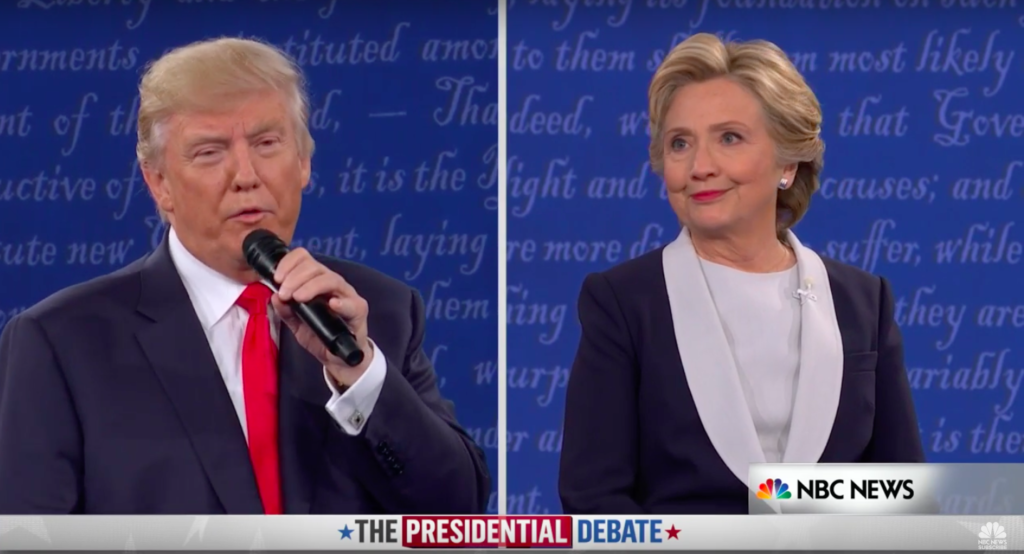

Chiariamo brevemente. Da una parte veniamo dall’approvazione di una legge perlomeno controversa sulle unioni civili, accompagnata da tutta una serie di polemiche e scontri verbali, che hanno suscitato un dibattito sui limiti, gli scopi e le modalità di applicazione del potere legislativo. Dall’altra ogni atto di terrore del cosiddetto Califfato o di chi ad esso si ispira pare avere come scopo ultimo tra le altre cose l’imposizione di uno specifico ordine legislativo, legittimato da quell’originale interdipendenza di religione e giurisprudenza che caratterizza una delle possibili – e quindi almeno teoricamente valide – interpretazioni dell’Islam.

Ovviamente non si tratta porre le due cose sullo stesso piano: si tratta di realtà assolutamente incommensurabili. Mi sembra, però, che il nucleo teorico all’origine del problema sia lo stesso e quindi interrogarsi sulla natura, sulla finalità, sull’incidenza della legge, avviando così un dibattito su questo tema, sia di primaria importanza, perché può aiutare a darci degli strumenti utili per diventare consapevoli di che cosa c’è in gioco oggi e, di qui, affrontare con intelligenza e realismo le sfide nazionali e internazionali che ci aspettano.

Forse sembrerà una banalità, ma credo sia bene talvolta fare un passo indietro, osservare ciò che si ha davanti e chiedersi, almeno per un momento, di che si tratta, problematizzare. In fondo, il nostro è un tempo in cui la rapidità di assunzione di nozioni, notizie, contenuti è diventata un’esigenza talmente consolidata, che ogni appello ad una umana criticità appare incontemporaneo. Del resto, da quando si hanno a disposizione strumenti attraverso cui è diventato possibile disporre in un eterno presente attuale di tutto lo scibile umano e un deposito di memoria permanente – personale e mondiale – nel quale nulla è mai cancellato del tutto, si fa fatica anche a pensare di poter morire. E questo è un punto notevole sul quale tornerò più avanti.

Premetto di non essere un esperto di diritto, soltanto, studiando mi sono capitati tra le mani alcuni testi di Agostino, che mi pare offrano una prospettiva interessante all’argomento in discussione. Si tratta, tra gli altri, di un brano tratto dal De Spiritu et Littera e che ha come tema il rapporto tra il cristianesimo e la legge. Ovviamente, per capirne la portata, bisogna tenere conto del contesto storico e culturale in cui l’autore si muove: la legge per Agostino è anche e soprattutto quella norma in parte coincidente con ed in parte derivata da i precetti mosaici, che pure ha una validità prescrittiva universale, oltre che personale e che quindi può benissimo essere alla base della legislazione di uno stato non confessionale. Ciò non deve stupire o far pensare che si tratti in realtà di un escamotage argomentativo fideista che nulla ha da spartire con la ragione. Basti pensare che, dopotutto, una buona parte degli ordinamenti civili e penali contemporanei derivano il proprio contenuto normativo proprio dalla tradizione religiosa giudaico-cristiana. Agostino vive la pretesa secondo la quale il cristianesimo non è contro l’umano, ma per l’umano. Per tale ragione, allora, il suo pensiero ha tutta la dignità per poter essere proposto pur in un contesto come quello attuale, in cui non c’è più nulla di esplicitamente cristiano.

La legge e il peccato in S. Agostino

Agostino, interrogandosi sull’argomento, non può che prendere le mosse dalla riflessione di San Paolo sul rapporto tra legge e peccato ed in particolare da un passaggio capitale della Prima Lettera ai Corinti, dove curiosamente si legge: «La forza del peccato è la legge» (1Cor. 15, 56). Che cosa significa che la forza del peccato è la legge? Che cosa significa per noi, oggi, oltre che per Paolo e Agostino? La legge non dovrebbe essere un correttivo alle inclinazioni scorrette di cui abbiamo una così larga testimonianza intorno a noi? Ma allora se non opera il fine per la quale sembrerebbe fatta, dobbiamo forse considerarla un impaccio inutile? Tutti noi risponderemmo di schianto “no”. Che mondo sarebbe, infatti, un mondo senza leggi, limitazioni e quindi punizioni? D’altra parte, è altrettanto vero che, l’affermazione di San Paolo ci lascia alquanto perplessi. Perché? Personalmente credo che la ragione stia in ciò che noi crediamo o ci siamo abituati a credere spetti alla legge.

Proviamo a capire in che senso. Agostino, proseguendo nella trattazione, anziché placare il nostro già pur consistente senso di spaesamento, lo accresce ancor più, commentando così questo passaggio:

«Che cosa vuol dire: la forza del peccato è la legge? Non imponendo azioni cattive, o impedendo

opere buone; certamente no, anzi, al contrario vietando opere cattive e imponendo opere buone.»

La legge non è inutile perché vieta le opere cattive e prescrive quelle buone. Ma allora dove sta il suo limite e insieme la sua specificità? Perché essa è forza del peccato? Agostino prosegue:

«Così – dice l’Apostolo – la legge è santa e santo e giusto e buono il comandamento. Ciò che è bene, allora è diventato morte per me? No davvero! Ma [solo] il peccato, per rivelarsi peccato. Quando non ti era vietato, comunque esisteva, ma non si manifestava.»

La legge, infatti, è giusta perché è legge. Pertanto, rispondendo alla propria funzione, essa prescrive il bene e vieta il male e non esiste eventualità alcuna che questo dato possa essere in se stesso un male. Ma la legge in quanto tale ha in sé soltanto una capacità negativa o, se si vuole, formale: essa indica il fine, ma non la strada per raggiungerlo; offre una destinazione, ma non dota degli strumenti per arrivarvi; nomina un ideale, ma non dice che cosa esso sia o dove possa essere trovato. In questo senso la legge, indicando la meta, contemporaneamente mette in luce quella distanza che da essa irriducibilmente ci separa. E questa distanza che sempre si frappone – come un solido ostacolo – e che fa del “giusto” come un termine imprendibile è proprio il peccato. Senza legge non c’è peccato, perché non c’è consapevolezza del peccato: «quando non ti era vietato, esisteva infatti, ma non si manifestava». Con la legge l’uomo scopre il peccato, ma non la strada per liberarsene. Si tratta di un paradosso ed è un paradosso particolarmente difficile da accettare, perché l’ignoranza, in fondo, è un buon palliativo con cui lenire il dolore per il proprio limite e tutto ciò che ci strappa all’indeterminatezza, ci getta senza chiederci il permesso nella possibilità vertiginosa della responsabilità e della personalità. Si tratta di un’opzione radicale, perché, dopo tutto, si è di fronte ad una conoscenza che, pur essendo conoscenza, da sola non libera, ma vincola: una volta imboccata questa strada, infatti, è difficile tornare indietro. Come sciogliere, dunque, questo dilemma?

Prima di proseguire, però, è bene fare una notazione importante. Quello di Agostino, infatti, non è un discorso catechetico o per soli addetti ai lavori, può parlare anche a noi: il termine “peccato” non deve spaventarci, né farci credere di essere necessariamente in una sacrestia. Che cosa significa, infatti, “peccato”? Ha ancora un significato e, se sì, che cosa potrebbe significare oggi, in un contesto ormai quasi del tutto scristianizzato? Il termine “peccato” traduce bene tutta quella pesante insoddisfazione a cui un limite nell’essere vincola la realizzazione e l’attualizzazione di tutte le nostre aspirazioni più vere. Non è nient’altro che un dato esistenziale di cui ogni uomo minimamente attento non può non aver fatto esperienza: per quanto anelata, la giustizia perfetta rimane comunque una patria irraggiungibile secondo natura e negarlo sarebbe utopia. Pertanto, la proposta di Agostino è assolutamente universale, perché fondata su momenti di evidenza quotidiana comuni ai più e ogni pretesa di ridurla ad un discorso confessionale è spazzata via.

Tornando alle parole di Agostino, è possibile scoprire qualcosa in più. La legge, infatti, indica la meta e insieme condanna perché:

«senza dubbio quella legge, benché buona, aumenta, con la proibizione il desiderio cattivo […] Io non so perché accada che si desideri con più piacere una cosa proprio quando essa viene proibita. Ed è per questo che il peccato seduce attraverso il comandamento e uccide attraverso di esso, dal momento che si aggiunge anche la trasgressione che non ci sarebbe, se non ci fosse la legge.»

Da un certo punto di vista, infatti, è come se la legge togliesse l’ingenuità e quindi insieme con essa la scusabilità dell’ignoranza, ma al contempo si rivelasse incapace ad offrire un qualsiasi strumento per tollerare l’improvvisa pesantezza della verità.

Tuttavia, questo brano contiene una sfumatura in più e cioè come una passione educativa, fondata su una verità, che – per quanto possa certamente sembrare banale – si rivela a lungo andare esperienzialmente acuta. In queste righe, infatti, insieme al problema è nascosta anche la risposta ad esso:

«quella dottrina da cui riceviamo il comandamento di vivere sobriamente e pienamente è lettera che uccide, se non è presente lo Spirito che dona vita.»

Al paradosso di cui sopra, Agostino risponde con un altro paradosso – se possibile – ancora più radicale. La legge per essere se stessa, cioè per essere legge e rispondere della propria natura, ha bisogno di qualcosa che sia altro da sé. Non è la legge che uccide, infatti, ma il peccato. Tuttavia, è pur vero ed esistenzialmente documentato dall’umana esperienza, che la legge da sé non basta a se stessa: lasciata da sola non può far altro alla fine che tradirsi, trasformandosi in ciò che invece condanna e diventare così la forza del peccato.

«Ecco perché l’apostolo ha scelto [come espressione della dottrina] il comandamento più generale, nel quale ha riassunto tutti i comandamenti, come se fosse questa la voce della legge che proibisce ogni peccato; cioè quel comandamento che dice: “non desiderare” e infatti nessun peccato si commette se non attraverso il desiderio.»

L’inizio del peccato sta sempre in qualche modo nel desiderio – ben prima dell’atto in cui poi questa appetizione può effettivamente realizzarsi. Ma se il peccato – e occorre non dimenticarsi che cosa abbiamo definito essere peccato – inizia dal desiderio, per rispondere al peccato occorre qualcosa che intervenga a questo livello e cioè desti con un’attrattiva più grande un desiderio orientato al bene. Così, quella che sembra essere l’affermazione più umanamente impegnativa, si rivela in realtà quella più moralmente realistica. L’educazione e la tensione al bene e al vero non possono nascere dalla proibizione o dalla ripetizione formale della norma: ciò che è giusto non può essere soltanto attestato, ma personalmente riconosciuto e voluto come tale. E questo la legge da sola non può farlo. Quella banale e insieme acuta verità di cui sopra si diceva mostra qui tutta la sua enorme potenza esperienziale: la generazione di una personalità critica e adulta non può che sorgere da qui e ogni insistenza sull’ossequioso rispetto di un principio, non solo risulta storicamente infeconda, ma anche affettivamente morbosa, nella misura in cui non farebbe altro che allargare quel solco che inevitabilmente sussiste tra ciò che è giusto e la nostra incapacità di realizzarlo. Pertanto, porre permanentemente l’accento sul fine senza contemporaneamente indicare una strada è una prospettiva – prima di tutto – umanamente deprimente.

Ciò di cui il nostro tempo ha bisogno – mi sembra di poter dire – è di incontrare luoghi che tocchino la sorgente del cuore, lì dove il desiderio nasce; di imbattersi in realtà in grado di destare un’attrattiva che attinga alla radice dell’essere. Il peccato, infatti, si manifesta come decadimento della nostra aspirazione al giusto, al vero, al bene: è una sospensione nella tensione al fine. In questo intervallo, ciascuno è portato a cercare soluzioni facili e a buon mercato e a credere che tutto questo possa essere sufficiente.

La bugia della legge

La menzogna della legge – o meglio, la menzogna a cui l’abbiamo costretta e a cui, però, la legge ben si presta – nasce proprio qui, dalla sua totale, benché apparente, affidabilità, dal fatto, cioè, che con buoni argomenti, possa essere ritenuta, in fondo, lo strumento definitivo con cui eliminare proprio quella connaturata finitezza che pur caratterizza l’uomo. La legge appare così perfetta e formalmente imparziale, da sembrare effettivamente cosa di un altro mondo, da sembrare divina. La tentazione a cui essa offre ed ha in passato spesso offerto asilo è la definitività di una giustizia realizzata finalmente qui ed ora. E se ci guardiamo con attenzione, ci rendiamo ben conto di quanto inconsapevolmente siamo pervasi da questo pensiero: in fondo siamo noi che abbiamo voluto e creduto che la legge fosse questo. L’uomo è affascinato dalle potenzialità totalizzanti della legge, perché è fatalmente attirato dalla facilità dell’ideologia: il pensiero astratto è per definizione un pensiero disimpegnato.

Se infatti, come diceva Chesterton, ogni errore è una verità impazzita, si capisce bene per quale ragione l’uomo abbia un debole, benché di solito inconfessato, per ogni progetto totalizzante: l’aspirazione a che tutto sia giusto, buono e vero qui ed ora è la traduzione di quella tensione permanente che fa dell’uomo, l’uomo. L’errore, e cioè il peccato, è dimenticarsi di quanto, però, questo sia evidentemente impossibile da realizzare con le sue sole forze; è la dimenticanza – in altre parole – dell’esistenza misteriosa di un vincolo nell’essere dal quale, per quanto tentiamo, non riusciamo a liberarci.

La Chiesa nella sua saggezza è l’unica ad aver dato un nome a questo denso nucleo di impossibilità: peccato originale. La menzogna di qualsiasi ideale che pretenda identificarsi con il compimento di quella tensione e che nella legge trova una possibilità di espressione paradigmatica per le caratteristiche che la contraddistinguono consiste nel censurare deliberatamente questo dato – comunque lo si voglia chiamare – assolutamente evidente. Confonde legge e risposta al peccato.

Conclusioni

L’errore di una legge come la cosiddetta Cirinnà o di un progetto politico totalitario e giustizialista come quello del Califfato islamico sta nella sua pretesa di definitività ed omologazione, nell’essere cioè un pensiero astratto e quindi dis-tratto da quell’evidenza così drammatica che scandisce la vita di ogni uomo e che trova nelle ultime parole di Brand, di fronte alla valanga che lo sta per investire, una formulazione vera e terribile: «Rispondimi, o Dio, nell’ora in cui la morte mi inghiotte: non è dunque sufficiente tutta la volontà di un uomo per conseguire una sola parte di salvezza? ». In altre parole, la menzogna di tentativi come questi consiste nel dimenticarsi che si muore, di cancellare questa evidenza nascondendola sotto l’illusione di un’ideologia disincarnata e impersonale. In fondo quindi, il difetto che accomuna i due esempi da cui siamo partiti e che caratterizza ogni progetto impregnato di purismo manicheo, è quello di provare più di quanto sia necessario e di promettere più di quanto possa mantenere. La legge è usata e offerta come strumento di purificazione e di salvezza dell’uomo, rivelando così, infine, l’intento totalizzante con cui se ne serve il potere che ne detiene il controllo, il suo essere, in fondo, cioè una pretesa (paradossalmente) “iperclericale”. Come mette bene in luce Papa Francesco nel discorso tenuto ai vescovi polacchi in occasione dell’incontro a margine dell’ultima GMG:

«Credo che noi, in questo mondo così secolarizzato, abbiamo anche l’altro pericolo, della spiritualizzazione gnostica: questa secolarizzazione ci dà la possibilità di far crescere una vita spirituale un po’ gnostica che è stata la prima eresia della Chiesa: l’apostolo Giovanni bastona gli gnostici – e come – con che forza! –, dove c’è una spiritualità soggettiva senza Cristo. Il problema più grave, per me, di questa secolarizzazione è la scristianizzazione: togliere Cristo, togliere il Figlio. Io prego, sento, … e niente più. Questo è gnosticismo. Trovare Dio senza Cristo, un Dio senza Cristo, un popolo senza Chiesa […] lo gnosticismo di oggi, poiché è proprio una scristianizzazione, senza Cristo, ci porta ad una Chiesa, diciamo meglio, a dei cristiani, a un popolo orfano.»

Non c’è nulla di più astratto che dire: “si deve adorare Dio” o trasformare la legge nella risposta ultima a ciò che l’uomo più profondamente domanda. Al contrario ciò che è veramente urgente è dove e se è possibile incontrare oggi Dio? Dove e se possibile trovare oggi un ideale incarnato e vissuto? Rendersi conto di quello che è in gioco, può aiutarci a mettere a fuoco il problema e capire di che cosa il nostro tempo ha bisogno per ripartire. Tutta l’ansia di giustizia che attraversa la realtà sociale che ci circonda non può essere sommariamente liquidata come se fosse problema secondario, né tantomeno essere il pretesto per trincerarsi dietro schemi ideologici preconfezionati. Così facendo, infatti, non si fa altro che accrescere la confusione in cui già siamo e rendere facile la vita a chi offre soluzioni parziali come risposte totali. Imparare a ridare il nome alle cose secondo quello che esse sono, recuperare l’evidenza di ciò che si è dimenticato non può avvenire attraverso la replicazione di definizioni pur giuste, ma solo attraverso una libertà destata e desiderosa di ripercorre tutta la strada che ci ha portato fin qua.

Giacomo Fornasieri

Dottorando di ricerca in Storia della filosofia medievale presso il Centro FITMU dell’Università di Salerno.