Un’idea liberale di revisione delle funzioni pubbliche

Una nuova consapevolezza dei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni

A far data dal celebre (e impietoso) rapporto Giannini del 1979, nel quale si denunciava uno Stato che “non è un amico sicuro e autorevole, ma una creatura ambigua, irragionevole, lontana”, è cominciata a maturare una riflessione sull’esigenza di ripensare e di riequilibrare il rapporto tra l’autorità pubblica e i cittadini.

Si è progressivamente abbandonata la concezione di uno Stato hegeliano ed autoritario, in favore di una diversa, e, per certi versi opposta, idea di una pubblica amministrazione al servizio del cittadino.

Il moloch dello Stato, dinanzi al quale sacrificare i diritti e gli interessi degli amministrati, ha ceduto il passo alla visione di un potere pubblico orientato all’erogazione, in regime di efficienza ed efficacia, di servizi pubblici.

L’interesse pubblico è stato via via interpretato secondo coordinate differenti; da un’idea di bene comune concentrata su (ed esaurita da) valori statuali, distinti da quelli dei cittadini, a una sua esegesi fondata sulla coincidenza dell’interesse generale con quello di una cittadinanza attiva ed esigente.

Senza ripercorrere le conosciute tappe del percorso evolutivo appena accennato, merita di essere simbolicamente ricordato che dagli anni novanta si è avviato un percorso di trasformazione del rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, iniziato con la legge sul procedimento amministrativo del 1990, che ha riconosciuto un ruolo partecipativo al cittadino nel processo di formazione del provvedimento, proseguito, alla fine degli anni novanta, con l’organizzazione delle funzioni pubbliche secondo il criterio del federalismo amministrativo, transitato dall’introduzione della class action pubblica, che ha codificato il principio di un’inedita esigibilità di un’amministrazione di qualità, e (finora) approdato nella definizione di “un nuovo paradigma” (Consiglio di Stato, parere n.839 del 2016), cristallizzato nella fissazione di un termine di consumazione del potere di autotutela decisoria, con la definitiva consacrazione del valore dell’affidamento del cittadino sulla stabilità dei titoli abilitativi e del canone della certezza dei rapporti giuridici prodotti da decisioni amministrative.

Questa nuova coscienza degli equilibri implicati da una corretta organizzazione dell’esercizio delle funzioni pubbliche e, soprattutto, degli effetti di un’amministrazione di qualità sulla crescita economica e sulle libertà dei cittadini ha fondato le politiche pubbliche degli ultimi decenni, che hanno tentato, con risultati alterni, di interpretare l’amministrazione secondo la (diversa) logica produttiva del servizio al cittadino-utente (declinando, fino agli approdi più avanzati, la visione riformatrice, liberale e proattiva di Benedetto Croce).

Le politiche di semplificazione

La direttrice più vistosa delle politiche riformatrici è senz’altro quella della semplificazione, nella sua duplice declinazione: normativa e amministrativa.

La semplificazione normativa si è preoccupata di migliorare la qualità della regolazione (in coerenza con le raccomandazioni diramate da organismi sovranazionali e, in particolare, dall’OCSE), sia con la raccolta delle norme afferenti a un medesimo settore in testi unici e in codici, sia con la delegificazione, mediante l’abbassamento della fonte di produzione del diritto, ai fini di una più snella e agile manutenzione della normativa, sia, infine, per mezzo della predisposizione di strumenti istruttori che precedono (l’analisi di impatto della regolamentazione) e seguono (la verifica di impatto della regolamentazione) l’intervento normativo, onde ricavarne tutte le informazioni necessarie al concepimento e, in ipotesi, alla correzione, di una opzione regolatoria efficace e idonea al raggiungimento dei risultati attesi.

La semplificazione amministrativa, invece, si è preoccupata di ridurre gli oneri burocratici, mediante l’introduzione di moduli procedurali diretti ad alleggerire la posizione del privato interessato da un procedimento amministrativo a istanza di parte.

Gli istituti del silenzio-assenso, della SCIA, della conferenza di servizi e dell’autocertificazione assolvono, in particolare, proprio alla funzione, seppur con presupposti e regimi diversi, di snellire l’azione amministrativa, di esonerare il cittadino da oneri gravosi (e ingiustificati) e, in definitiva, di rafforzare le esigenze di certezza implicate dalle iniziative, perlopiù economiche, del privato.

Nella stessa logica si sono mosse le numerose e ripetute iniziative intese a conseguire l’effetto di una completa digitalizzazione dell’attività amministrativa.

Per un verso, quindi, si è tentato di ridurre lo stock normativo nella consapevolezza che l’overload di regole, e, per di più, di regole poco chiare e istruite, complica e confonde, di per sé, la vita di cittadini e imprese, e, per un altro, si è cercato di garantire le posizioni private da abusi o lungaggini nell’amministrazione delle procedure, riducendo, in particolare, gli spazi delle autorizzazioni preventive e formali.

Le nuove istanze di libertà tra sussidiarietà e liberalizzazioni

Gli esiti delle politiche di semplificazione non sono stati, tuttavia, soddisfacenti e si avverte una persistente, inedita e pressante esigenza di liberazione del privato dal pubblico, un’insofferenza (spesso giustificata) da forme invasive e sproporzionate di controlli amministrativi.

La crescente attenzione alla better regulation e alla riduzione degli oneri burocratici ha senz’altro prodotto dei risultati apprezzabili, ma, allo stesso tempo, ha fallito l’ambizioso obiettivo di ridisegnare, in chiave più equilibrata, i rapporti tra autorità e libertà, tra Stato e cittadini.

Continua la produzione inflazionata di regole confuse, spesso contraddittorie, a volte poco intellegibili, quasi sempre prive del necessario coordinamento e di una seria istruttoria preliminare.

Così come permane, spesso, una grave incertezza sul regime amministrativo delle singole attività, sulla stabilità dei titoli abilitativi (impliciti o presunti), sui tempi di definizione delle procedure.

Allo stesso modo, l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni resta elefantiaca, pervasiva e costosa.

Né può ignorarsi che le nuove regole sulla trasparenza e sull’informatizzazione dell’attività amministrativa non riescono a scongiurare la diffusione di fenomeni corruttivi, che, anzi, appaiono sempre più radicati nel tessuto socio-economico del Paese, minandone la credibilità e le stesse fondamenta.

A questa situazione, che permane afflitta dal vulnus dell’incertezza e della confusione, reagiscono istanze liberali sempre più avvertite come ineludibili.

Le rivendicazioni di nuovi spazi di libertà si spingono in due direzioni: la sussidiarietà orizzontale e le liberalizzazioni.

La prima, costituzionalizzata dall’art.118, quarto comma, della Carta fondamentale (ma già affermata come un principio fondamentale dalla Dottrina sociale della Chiesa), esige che le pubbliche amministrazioni garantiscano ai privati, singoli o associati, i dovuti ambiti di libertà nell’esplicazione di attività di interesse generale (secondo la visione democratica di Toqueville), vietando, al contempo, l’apposizione di ostacoli, normativi o burocratici, che impediscano o complichino le relative iniziative.

Le liberalizzazioni, invece, nell’accezione qui considerata, non significano l’abbattimento di monopoli od oligopoli, ma implicano la “deamministrazione”, cioè, la riduzione del perimetro dei controlli amministrativi e, quindi, l’abolizione dei regimi pubblicistici per le attività rispetto alle quali restino ingiustificati.

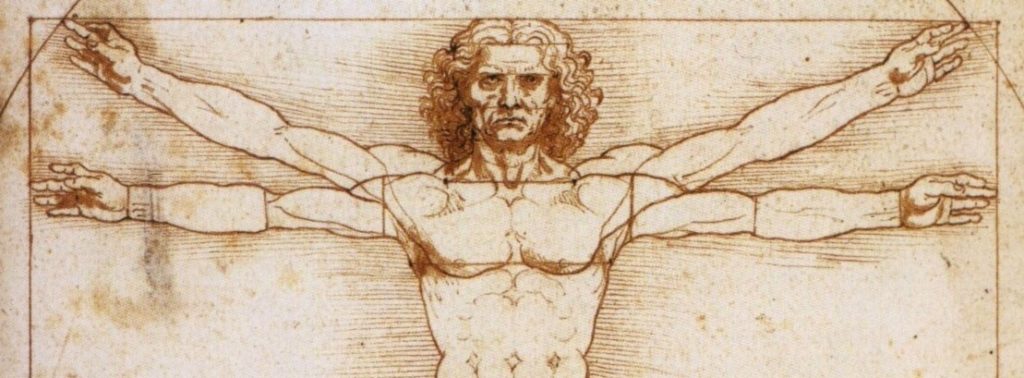

Il pensiero autenticamente liberale, da Aristotele fino a Einaudi, passando dalla scuola austriaca, da Pareto e da Smith, ha da sempre interpretato i rapporti tra il cittadino e lo Stato secondo coordinate diverse da (e opposte a) quelle teorizzate dai pensatori del settecento e dell’ottocento (Hobbes, Rousseau, Hegel) e poi tragicamente sfociate nei totalitarismi (anche di matrice collettivista) del ventesimo secolo.

La concezione filosofica liberale postula uno Stato al servizio del cittadino, meglio: della persona (San Tommaso), e non viceversa ed esige, quindi, la riconduzione di ambiti di attività già presidiati dal controllo pubblico a una sfera di libertà, in coerenza con un’esegesi dell’art. 41 della Costituzione che valorizzi l’autonomia (dallo Stato) dell’iniziativa privata.

Non resta che chiedersi se la ricetta liberale non sia stata troppo trascurata nella progettazione delle politiche di riforma della pubblica amministrazione e se non si sia annesso un valore eccessivo e taumaturgico alle politiche di semplificazione (come capaci, da sole, di risolvere tutti i problemi implicati dal rapporto tra autorità e libertà).

I limiti delle politiche di semplificazione

Ma cos’è, in realtà, che non ha funzionato nelle politiche di semplificazione?

Il vero limite è che continuano a supporre la permanenza del controllo pubblico sulle attività semplificate.

A ben vedere, infatti, tutti gli istituti di semplificazione amministrativa (in particolare SCIA e silenzio assenso), pur tentando di rafforzare la posizione del privato nei confronti dell’amministrazione, sottendono, logicamente e giuridicamente, la persistenza di un regime pubblicistico dell’attività.

Ma siamo certi che sia questa la strategia giusta? O, comunque, l’unica strada per migliorare i rapporti tra il cittadino e lo Stato?

La conservazione di regimi regolatori pubblicistici e la finalizzazione delle politiche di semplificazione alla (sola) individuazione di modalità più snelle e meno gravose di gestione di quelle funzioni, ma all’interno del perimetro di un controllo amministrativo, si rivelano inefficaci, per almeno due ordini di ragioni.

Innanzitutto perché, nonostante la fissazione di un termine ultimo di diciotto mesi per l’esercizio dei poteri di autotutela, anche con riguardo ad attività illegittimamente iniziate sulla base della SCIA o del silenzio assenso, per quel tempo i titoli abilitanti (siano essi espressi, taciti o presunti) restano esposti a un loro riesame, che potrebbe condurre al loro ritiro.

Così come, a fortiori, la permanenza di autorizzazioni formali ingiustificate implica la sopportazione di costi economici e di oneri amministrativi non più sostenibili dal sistema produttivo.

E, poi, in ogni caso, la previsione di moduli procedurali semplificati generali e astratti impone all’interprete e all’operatore del diritto la difficile attività ermeneutica del loro incerto coordinamento con le discipline procedimentali speciali, che, di norma, trovano la loro fonte in atti normativi diversi dalla legge generale sul procedimento amministrativo, sicchè sovente resta una grave incertezza sulla identificazione del regime amministrativo a cui restano soggette le singole funzioni.

Una rinnovata prospettiva di revisione dei rapporti tra autorità e libertà

Le politiche di revisione dei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni vanno, allora, ripensate secondo una logica (parzialmente) diversa.

E’ necessario, innanzitutto, procedere a una preliminare ricognizione di tutte le funzioni pubblicistiche che incidono sulle attività dei cittadini e delle imprese (e non solo di quelle che si esplicano in autorizzazioni preventive, ma anche di quelle soggette a SCIA, silenzio assenso, comunicazioni amministrative, nelle quali permane, comunque, il regime del controllo pubblico).

Una volta operata la catalogazione di tutte le procedure amministrative, occorre provvedere a uno scrutinio della loro persistente necessità, secondo una disamina della rilevanza degli interessi pubblici coinvolti.

Si dovrà, in altri termini, valutare, per ogni funzione, se e in che misura la consistenza e il rilievo degli interessi generali implicati dalla procedura giustifichino il controllo pubblico delle attività cui accede.

Tale valutazione, essenzialmente politica e, quindi, assolutamente libera, dovrebbe, nondimeno, condurre, secondo la prospettiva sopra indicata, alla decisione di dismettere le funzioni che non risultano giustificate dalla tutela di interessi pubblici di rilievo costituzionale o imposte da una normativa di derivazione europea.

Le procedure amministrative attinenti ad attività che non sono presidiate da valori costituzionali o da una disciplina europea andrebbero, quindi, abolite, con la restituzione delle relative attività all’iniziativa privata libera (ovviamente fatti salvi i limiti dell’illiceità penale).

Non solo, ma le funzioni che, in esito a tale valutazione, restano pubbliche dovrebbero essere, comunque, riviste mediante l’eliminazione di adempimenti endoprocedimentali eccessivi, ridondanti o, comunque, sproporzionati, nel giudizio comparativo tra la tutela degli interessi pubblici da essi implicati e i diritti di libertà dei cittadini.

In questa prospettiva, andrebbero aboliti i pareri, gli assensi, le valutazioni, i nulla osta alla cui previa acquisizione resta condizionato l’atto autorizzatorio conclusivo, quando non rispondono a un’esigenza di tutela che ne giustifica la permanenza.

Ovviamente un’opera esauriente di classificazione delle funzioni e di identificazione di quelle dismettibili postula un’organizzazione capace del compito.

Fermo restando che la definizione della formula amministrativa più appropriata esula dai confini del presente studio, occorre, nondimeno, avvertire che la struttura incaricata non potrà che essere incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (in ragione del ruolo di coordinamento che postula) e che dovrà essere provvista di risorse e di competenze tecniche adeguate.

Il lavoro di revisione appena accennato dovrà, poi, tradursi nell’elaborazione di iniziative normative dirette all’abrogazione o alla modificazione delle funzioni che si intendono dismettere o ridurre e che può declinarsi sia nell’eliminazione di qualsivoglia forma di controllo pubblico, sia nell’abolizione di adempimenti procedurali superflui, sia, ancora, nella revisione della disciplina sostanziale, con l’abrogazione di condizioni, limiti o contingenti stabiliti per l’esercizio delle attività che possono tornare libere.

Resta, ovviamente, il problema delle funzioni amministrative afferenti a materie di competenza legislativa regionale (che non sono poche né trascurabili).

Per queste si dovrà immaginare la fissazione di disposizioni statali di principio, che impongono una loro declinazione nelle legislazioni regionali, fermo restando l’auspicio che anche le Regioni svolgano autonomamente il medesimo compito liberalizzatore.

Si tratta, come si vede, di un’opera complessa, ma, nondimeno, necessaria, anche perché appare difficile spingersi oltre sulla strada della semplificazione, essendo già ampiamente sperimentati e implementati tutti i nuovi moduli dell’azione amministrativa.

Ovviamente il progetto di revisione delle funzioni pubbliche, nella prospettiva di una loro contrazione, suppone ed impone una seria e coerente programmazione dell’attività normativa.

Solo un’Agenda di governo rigorosa e ordinata consente, infatti, di ottenere i risultati attesi e, soprattutto, di impedire una nuova espansione incontrollata dei regimi amministrativi e pubblicistici già dismessi.

I benefici di una riforma liberale della pubblica amministrazione

I vantaggi di una seria opera di revisione e di riduzione delle funzioni pubbliche sono molteplici e non riguardano solo la sfera delle libertà dei cittadini e delle imprese.

Innanzitutto, si produce un effetto di risparmio della spesa pubblica.

Alla dismissione delle funzioni dovrà, infatti, accompagnarsi una coerente riorganizzazione degli apparati amministrativi con la soppressione delle strutture e degli uffici che hanno perso la titolarità delle funzioni “privatizzate” e con una conseguente e proporzionata contrazione degli organici.

E non c’è bisogno di argomentare oltre su quanto sia indispensabile una riduzione della spese corrente, in una contingenza finanziaria come quella attuale.

Non solo, ma la concentrazione delle missioni delle amministrazioni sulle (sole) funzioni che restano pubbliche permette una più efficace gestione delle relative competenze.

La riduzione delle funzioni implica, in altri termini, una ottimizzazione delle performance, in quanto mirate al perseguimento dei soli obiettivi essenziali.

La dismissione delle funzioni pubbliche superflue produce, inoltre, il risultato di ridurre i rischi di corruzione.

La moltiplicazione dei compiti e delle procedure, con frequenti e improprie sovrapposizioni di funzioni, genera, infatti, di per sé, il pericolo di fenomeni corruttivi, sicchè la precisazione e la riduzione delle competenze dovrebbe ridimensionare quel grado di burocratizzazione esasperata e invasiva che, da sola, favorisce gli illeciti.

Da ultimo, la liberalizzazione di una parte delle attività economiche libera energie e dinamismo nell’attività d’impresa (Coase), con conseguente beneficio nella produzione della ricchezza (non solo privata, ma anche pubblica, con il corrispondente aumento del gettito fiscale).

Quindi, per concludere, i benefici sono diversi e non rinunciabili: meno spesa, più efficienza pubblica, meno corruzione, più sviluppo.

Un auspicio

Può apparire un programma troppo ambizioso o eccessivamente complicato ovvero, in ogni caso, difficilmente realizzabile.

Si potrebbe obiettare che molto è stato già fatto e che alcune attività sono già state liberalizzate.

Senza sottovalutare o banalizzare le difficoltà del progetto (in gran parte implicate dal sistema regolativo multilivello che complica non poco l’attuazione di un programma serio di contrazione dei regimi pubblicistici), il programma appare, tuttavia, indispensabile e, per certi versi, inevitabile, se si intende offrire uno stimolo efficace alla crescita economica e ridurre la spesa pubblica corrente, mutare l’impostazione tradizionale di riforma della pubblica amministrazione e ragionare nei diversi termini di un serio ridimensionamento del perimetro funzionale dello Stato.

Solo una seria attività di contrazione della sfera pubblica e una coerente ed efficace politica di alleggerimento dell’iniziativa privata appaiono idonei, nell’attuale e statica condizione economica, a produrre l’effetto di una nuova ripresa di fiducia nella capacità del sistema di intraprendere un nuovo inizio di sviluppo.

Non ci resta, quindi, che formulare l’auspicio che il prossimo Esecutivo, qualunque esso sia, abbia il coraggio e l’energia di intraprendere la strada che ci siamo permessi di additare come l’unica capace di sollevare il Paese dalle sabbie mobili nelle quali è precipitato e in cui si dibatte disperatamente.

La pretesa di un controllo totale della legge e dell’amministrazione pubblica sulle attività private finisce, infatti, per produrre il paradosso della “Favola delle api” (de Mandeville), nella quale l’intervento “moralizzatore” di Giove ha ridotto in miseria l’alveare, prima prospero e benestante, e dev’essere necessariamente rivista, in una prospettiva più realistica e consapevole delle dinamiche naturali e non comprimibili del sistema economico.

Torna alla mente l’incipit della Costituzione degli Stati Uniti d’America “We the people”, che non significa solo la sovranità popolare, ma, soprattutto, l’aspirazione di una nuova cittadinanza alla libertà nello Stato. Ma anche dallo Stato.

Carlo Deodato

Analizzando i differenti scenari di interesse globale nei quali la NATO opera, il Mediterraneo ha acquisito nuovamente primaria importanza per la sicurezza di Unione Europea, Russia e Medioriente e una rilevanza strategica nel settore energetico. Il Mediterraneo, che è teatro delle tensioni in Medioriente – con la NATO che ha rafforzato militarmente il confine orientale, producendo una “deterrenza leggera” e alzando il livello di tensione in perfetto stile post guerra fredda – sta vivendo una rinnovata centralità politica nel post “primavere arabe” anche nell’incontro-scontro tra due continenti – quello europeo e quello africano – mettendo a dura prova con gli ingenti flussi migratori le popolazioni degli stati che si affacciano su di esso.

Analizzando i differenti scenari di interesse globale nei quali la NATO opera, il Mediterraneo ha acquisito nuovamente primaria importanza per la sicurezza di Unione Europea, Russia e Medioriente e una rilevanza strategica nel settore energetico. Il Mediterraneo, che è teatro delle tensioni in Medioriente – con la NATO che ha rafforzato militarmente il confine orientale, producendo una “deterrenza leggera” e alzando il livello di tensione in perfetto stile post guerra fredda – sta vivendo una rinnovata centralità politica nel post “primavere arabe” anche nell’incontro-scontro tra due continenti – quello europeo e quello africano – mettendo a dura prova con gli ingenti flussi migratori le popolazioni degli stati che si affacciano su di esso.